馬場情報馬場状態に関する基礎知識

馬場情報馬場状態に関する基礎知識

馬場状態と馬場の構造

馬場状態とは?

馬場の湿潤度合を表します。

最も水分が少なく乾燥している状態を「良」として、水分が多くなるに従って稍重、重、不良となります。

JRAでは、芝コース、ダートコースとも「良、稍重、重、不良」の4段階に区分されています。

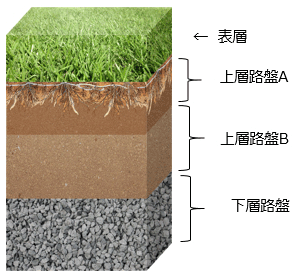

馬場の標準的な構造

-

芝コース

- 表層

- 芝

- 上層路盤A

- 山砂+土壌改良材(厚さ 約20センチメートル)

- 上層路盤B

- 山砂(厚さ 約30センチメートル)

- 下層路盤

- 単粒砕石(厚さ 20センチメートル)

芝の種類

①野芝+イタリアンライグラス(オーバシード実施)

①野芝+イタリアンライグラス(オーバシード実施) ②野芝単体(オーバーシード実施なし)

②野芝単体(オーバーシード実施なし) ③洋芝3種混合(札幌および函館競馬場)

③洋芝3種混合(札幌および函館競馬場) -

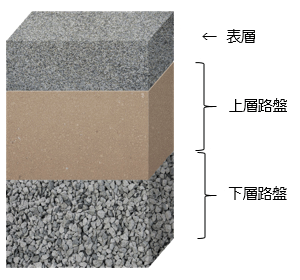

ダートコース

- 表層

- クッション砂(厚さ 9センチメートル)

- 上層路盤

- 山砂(厚さ 20センチメートル)

- 下層路盤

- 砕石(厚さ 20センチメートル)

馬場状態区分の決め方

競馬場の馬場状態区分は、広い馬場全体の状態をひとことで表現することとなります。

坂の上下や日当たりの違い等、場所によって含水率は異なるもので、含水率によって自動的に馬場状態区分が決まるわけではありません。また、芝については表面の含水率ではなく少し下層の水分状態を測定していることになります。

したがって、馬場状態区分の決定にあたっては、馬場担当者が実際に踏査(写真下)して下表を判断基準とし、総合的に判断することとなります。含水率はその際に参考とすることがあります。

なお、馬場状態の変化があった場合の対応として、複数の馬場担当者が各所で常時状況を確認し、速やかに馬場状態区分の変更が発表できるよう体制を整えています。

| 芝コース | ダートコース | |

|---|---|---|

| 良 | 踏みしめた際、馬場の表面はほとんど変化しない状態 | クッション砂(表層)を握った際、固まらない状態、または固まってもすぐに崩れる状態 |

| 稍重 | 踏みしめた際に水は染み出ないが、馬場の表面がやや凹む状態。 | 踏みしめた際に水は染み出ないが、クッション砂を握ると団子状に固まる状態。 |

| 重 | 表面に水は浮いていないが、踏みしめると水が染み出る状態。 | 表面に水は浮いていないが、踏みしめると水が滲み出る状態。 |

| 不良 | 表面や足跡に水が浮いている状態。 | 表面や足跡に水が浮いている状態。 |

各競馬場の芝コース路盤の特徴

各競馬場の芝コース路盤に使用している砂は、競馬場によって異なります。

また、芝が生育するのに必要な水分や肥料成分を保持するためと、路盤のクッション性を維持するために、競馬場の気候風土等に合った土壌改良材を選定し、路盤砂と混合しています。

そのため、芝コースの含水率の数値は、競馬場によって大きく異なります。

参考までに、各競馬場の芝コース路盤の特徴と、路盤築造時に使用した材料等を紹介します。

-

札幌競馬場

1989年に築造。

北海道岩内産の山砂にバーク堆肥(スギの皮を原料とした堆肥)とピートモス(コケ類等を乾燥させたもの)を混合したもので、排水性(不良馬場になりにくい)を維持しつつ、芝の生育のために必要な適度な栄養と保肥力(芝が生育するために必要な肥料分を保持する機能)、保水性を持った路盤としています。 山砂(北海道岩内産)

山砂(北海道岩内産) バーク堆肥

バーク堆肥 ピートモス

ピートモス -

函館競馬場

1994年に築造。

北海道岩内産の山砂にピートモスを混合したもので、排水性を維持しつつ、芝の生育のために必要な適度な保肥力と保水性を持った路盤としています。 山砂(北海道岩内産)

山砂(北海道岩内産) ピートモス

ピートモス -

福島競馬場

1996年に築造。

青森県野辺地産の山砂にバーク堆肥を混合したもので、排水性を維持しつつ、芝の生育のために必要な適度な栄養と保肥力を持った路盤としています。 山砂(青森県野辺地産)

山砂(青森県野辺地産) バーク堆肥

バーク堆肥 -

新潟競馬場

2000年に築造。

新潟県寺泊産の山砂にピートモスとゼオライト(無機系の土壌改良材)を混合したもので、排水性を維持しつつ、芝の生育のための環境改善を意識し、適度な栄養と保肥力、保水性を持った路盤としています。 山砂(新潟県寺泊産)

山砂(新潟県寺泊産) ピートモス

ピートモス ゼオライト

ゼオライト -

中山競馬場

2014年に築造。

千葉県君津産の山砂にバーク堆肥を混合したもので、排水性を維持しつつ、芝の生育のために必要な適度な栄養と保肥力を持った路盤としています。 山砂(千葉県君津産)

山砂(千葉県君津産) バーク堆肥

バーク堆肥 -

東京競馬場

2003年に築造。

千葉県君津産の山砂に他の競馬場よりも多くのバーク堆肥を混合しており、そのため良馬場でも高めの含水率を示すが、良好な排水性と適度な栄養、保肥力を持った路盤としています。 山砂(千葉県君津産)

山砂(千葉県君津産) バーク堆肥

バーク堆肥 -

中京競馬場

2011年に築造。

千葉県君津産の山砂にバーク堆肥を混合したもので、排水性を維持しつつ、芝の生育のために必要な適度な栄養と保肥力を持った路盤としています。 山砂(千葉県君津産)

山砂(千葉県君津産) バーク堆肥

バーク堆肥 -

京都競馬場

2023年に築造。

京都府城陽産の山砂にピートモスとゼオライト(無機系の土壌改良材)を混合したもので、排水性を維持しつつ、芝の生育のための環境改善を意識し、適度な栄養と保肥力、保水性を持った路盤としています。 山砂(京都府城陽産)

山砂(京都府城陽産) ピートモス

ピートモス ゼオライト

ゼオライト -

阪神競馬場

2006年に築造。

青森県野辺地産の山砂に有機堆肥(木片を主原料とした堆肥)を混合したもので、排水性を維持しつつ、芝の生育のために必要な適度な栄養と保肥力を持った路盤としています。 山砂(青森県野辺地産)

山砂(青森県野辺地産) 有機堆肥

有機堆肥 -

小倉競馬場

1998年に築造。

排水性を良くするため、砂粒が荒い長崎県西ノ浦産の海砂と山口県豊浦産の山砂の混合砂にピートモスを混合したもので、排水性を維持しつつ、芝の生育のために必要な適度な保肥力と保水性を持った路盤としています。 混合砂(海砂:長崎県西ノ浦産、山砂:山口県豊浦産)

混合砂(海砂:長崎県西ノ浦産、山砂:山口県豊浦産) ピートモス

ピートモス